お正月といえば「初詣」を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、東北地方を中心に根づく「元朝参り(がんちょうまいり)」をご存知でしょうか?この記事では、その基本情報から地域ごとの特徴、高校生にもおすすめのスポットまで、元朝参りの魅力を余すところなくご紹介します。

元朝参りとは?その基本を知ろう

新年最初の行事として重要な意味を持つ「元朝参り」。このセクションでは、元朝参りという言葉の読み方とその由来、初詣との違い、そしてそれが生まれた歴史的な背景までを幅広く解説していきます。単なるお正月の参拝行事ではなく、文化的・地域的に根づいた意義深い行動であることを知っていただける内容になっています。

元朝参りの読み方と意味

「元朝参り」と書いて「がんちょうまいり」と読みます。この言葉には、「元日(元朝)」の朝に神社やお寺へ赴くという意味が込められています。単なる年始の挨拶ではなく、その年の健康や幸運、家内安全を祈るために行われる日本の伝統的な信仰行動のひとつです。特に家族そろって参拝することで、絆を再確認する時間にもなります。

元朝参りと初詣の違いとは

一般的に全国的な行事として知られる「初詣」は、1月1日から3日までの間であれば、いつ行っても構わないとされています。一方で「元朝参り」は、その名の通り「元日の朝」という時間帯に限定されて行われる点が最大の特徴です。

さらに、初詣が都市部を中心に広がった一方で、元朝参りは東北地方を中心とした地域に根付いた風習であり、参拝する神社や寺院、参拝方法にも土地ごとの特色が見られます。このように時間帯や地域性の違いが、両者を際立たせています。

元朝参りの歴史的背景

元朝参りの歴史は江戸時代にまでさかのぼると言われています。当時は「年籠り」と呼ばれる年越しの行事の延長として、元日の朝に改めて神仏に新年のあいさつと願いを込めて参拝する習慣が形成されました。

夜明け前に家族や隣近所の人々が連れ立って神社へ向かう姿は、寒い時期ながらも地域の一体感を育む重要な儀式でした。また、この参拝によって一年の無病息災、五穀豊穣、家内安全を願うとともに、信仰心を新たにする大切な節目として、現代にまで引き継がれているのです。

元朝参りのやり方と開催時期

元朝参りを実際に体験するには、いつ、どのように行動すればよいのでしょうか。このセクションでは、元朝参りの一般的な開催時期と実践的な参拝方法、さらにおすすめの参拝スポットについて、具体例を交えながら詳しく紹介します。

元朝参りはいつまで?

元朝参りは基本的に1月1日の早朝に行われます。日付が変わる大晦日の深夜から始まり、元日の午前中の早い時間帯までが参拝のピークです。多くの人々は、初日の出を拝むタイミングと合わせて参拝するため、午前5時〜7時頃に神社へ到着するように行動します。

地域によっては、大晦日からの徹夜での行事となり、年越しの鐘の音を聞いたあとに神社へ向かうのが恒例となっている場合もあります。また、地方の小規模な神社では、午前中いっぱいまで参拝者を迎え入れるケースもあり、混雑を避けたい人にとっては少し遅めの時間帯に参拝するのも一案です。前日の大晦日から深夜にかけて出発し、元日の朝に参拝を済ませるのが一般的です。

元朝参りの具体的なやり方

寒さが厳しい時期の参拝になるため、防寒対策は必須です。厚手のコート、手袋、マフラー、カイロなどを準備し、滑りにくい靴を履いておくと安心です。多くの参拝者は、神社の境内でふるまわれる甘酒やおしるこを飲みながら身体を温め、家族や友人とともに静かに祈りを捧げます。

また、神社によっては篝火(かがりび)が焚かれており、その暖かい炎のそばでひと息つくのも元朝参りの醍醐味のひとつです。参拝の手順としては、通常の初詣と同様に、鳥居をくぐる前に一礼し、手水舎で身を清め、拝殿でお賽銭を納めてから二礼二拍手一礼の作法で祈願を行います。

また、元朝参りでは「今年一年の誓い」を立てる風習が残る地域もあり、具体的な目標や願い事を心の中で強く唱えることが大切にされています。小さなお守りや絵馬を購入して、新年のスタートにふさわしい記念品とする人も多く見られます。

全国の元朝参りスポット

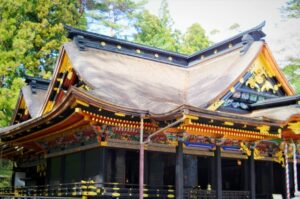

代表的な元朝参りスポットとしては、福島県会津若松市の「鶴ヶ城稲荷神社」や、宮城県仙台市の「大崎八幡宮」があります。どちらも長い歴史を持ち、地元の人々から深く信仰されてきた場所です。特に大崎八幡宮は国宝に指定されており、荘厳な建築美とともに元朝の空気を体感できます。

そのほか、青森県の「岩木山神社」、秋田県の「太平山三吉神社」など、雪景色とともに楽しめる神社も人気です。これらの神社では、初日の出とセットでの参拝が推奨されており、標高の高い場所から見るご来光とともに一年の始まりを清々しく迎えることができます。

また、近年では若者向けのイベントや写真映えスポットが用意される神社も増えており、伝統と現代の融合を体験できるのも元朝参りの楽しさのひとつです。神社の公式サイトやSNSで事前に情報を確認し、混雑やアクセスの状況を把握しておくと安心です。

地域別にみる元朝参りの特徴

元朝参りは地域によって風習や呼び方、参拝スタイルにさまざまな違いがあります。それぞれの地域で育まれてきた文化や信仰が反映されており、その土地の人々の暮らしぶりや価値観を垣間見ることができます。このセクションでは、特に元朝参りが盛んな宮城県、会津地方、福島県に焦点を当て、それぞれの特色や魅力をより詳しく掘り下げてご紹介します。

宮城の元朝参りはどうなっている?

宮城県では、元朝参りは単なる宗教行事ではなく、家族の絆を深める年始の大切な恒例行事として根づいています。元日の午前0時を過ぎた直後、親子三世代がそろって防寒着に身を包み、近隣の神社へ向かう光景がよく見られます。神社の境内には篝火が焚かれ、地域の人々が甘酒を配ったり、焚火を囲んで語らったりと、コミュニティ全体で新年を迎える雰囲気が漂います。

また、仙台市にある大崎八幡宮などの歴史ある神社では、夜通し多くの参拝者が列をなし、地元テレビ局が生中継するほどの注目を集めるイベントとしても定着しています。静寂と緊張感のなかで手を合わせる瞬間は、宮城県民にとって新たな一年を迎える「心の儀式」とも言えるでしょう。

会津地方の元朝参りの魅力

福島県会津地方では、「内参り」と呼ばれる家内の儀礼が元朝参りの前段階として行われるのが特徴です。元日の朝に外出する前に、まずは家の神棚や仏壇に向かい、先祖への感謝と新年の報告を済ませるという習慣が今も色濃く残っています。

その後、家族そろって地域の神社へと向かい、白銀の雪に包まれた参道を進む風景は、まさに日本の原風景。寒さのなかでの参拝だからこそ、手を合わせる行為により一層の真剣味が宿ります。また、地元の神社では御神酒のふるまいや、獅子舞の演舞など、昔ながらの伝統行事が今も引き継がれ、観光客にも人気です。

福島の元朝参りの方言と特色

福島県の一部地域では「元朝参り」を「がんちょまいり」と呼ぶなど、独特の方言と文化が色濃く反映されています。とくに中通り地方や浜通り地方では、年末から準備を進め、元日には子どもたちも含めた家族全員で夜中の参拝に出かけるのが定番となっています。

多くの地域では、深夜の参道に並ぶ露店や提灯が独特のにぎわいを見せ、神社前の広場では太鼓の演奏や地元の若者による祝い唄の披露が行われることもあります。単なる参拝を超えて「地域の年始の祭典」としての性格が強く、地域内のつながりや連帯感を再確認する大切なイベントとなっています。

高校生におすすめの元朝参り

若者にとっても、元朝参りは大切な新年のスタートを切る機会です。受験や部活動、将来の進路などさまざまな節目を迎える高校生にとって、新年の誓いを立てる時間は貴重な自己確認の場ともなります。このセクションでは、高校生にも楽しめる参拝スポットやイベント、思い出づくりの工夫まで幅広くご紹介します。

高校生に人気の元朝参りスポット

仙台の「大崎八幡宮」や会津若松の「鶴ヶ城稲荷神社」などは、アクセスの良さや景観の美しさから高校生にも人気があります。特に大崎八幡宮は国宝に指定されており、歴史と格式ある空間のなかで非日常感を味わえるのも魅力です。鶴ヶ城稲荷神社では、お城を背景にした参拝ができるため、観光気分も楽しめると好評です。

また、地元の友達同士で自転車や公共交通を使って訪れやすい距離にある小さな神社を選ぶ高校生も多く、地域とのつながりを感じられる静かな元朝参りも根強い人気があります。親しい人たちと並んで祈るひとときは、きっと思い出に残る経験になるでしょう。

元朝参りのイベント情報

多くの神社では、年始限定のイベントが用意されています。絵馬の無料配布や干支にちなんだお守り、新年限定のおみくじなどがあり、参拝だけでなく楽しみも盛りだくさんです。高校生向けには、合格祈願や学業成就に特化した祈祷や絵馬コーナーが設けられている場合もあり、受験生にとっては特にありがたい内容です。

また、地域によっては太鼓の演奏や獅子舞の披露、振る舞い甘酒の提供など、伝統行事が体験できる神社もあります。混雑状況や開催時間はSNSや公式サイトで事前にチェックしておくと安心です。人気の神社では整理券の配布や行列が発生することもあるため、早めの行動をおすすめします。

元旦の思い出に残る写真を撮る方法

元朝参りでは、幻想的な風景を背景に写真を撮る絶好の機会があります。まだ暗い早朝、提灯やろうそくが灯る参道を歩く姿、凛とした空気の中で立ち上る息や雪化粧した鳥居の前での1枚は、まさにSNS映えし、記憶にも強く残るワンシーンです。

スマートフォンでの撮影には、ナイトモードや手ぶれ補正機能を活用しましょう。三脚やセルフィースティックを使うと、友人全員での集合写真も綺麗に撮れます。また、初日の出の時間を調べておけば、光が差し込むベストショットを狙うことも可能です。撮った写真はその場でSNSに投稿するのも楽しいですが、フォトブックやプリントで残すとより特別な思い出になります。

まとめ:元朝参りの楽しみ方

元朝参りは新年の始まりを祝うと同時に、地域とのつながりや家族との絆を深める行事でもあります。静かな時間のなかで新年の決意を固める機会としても最適であり、現代社会における「心のリセット」としての価値が見直されています。最後に、その魅力を改めて振り返りながら、次回に向けた準備のポイントもご紹介します。

元朝参りを通じた地域交流の重要性

元朝参りは単なる個人の祈願にとどまらず、地域の人々とのつながりを感じる貴重な機会でもあります。毎年顔を合わせる「参拝仲間」との再会も楽しみのひとつです。お互いの健康や無事を願い合いながら会話を交わす光景は、地域社会に根づく温かさを感じさせてくれます。子どもたちにとっても、大人との交流や伝統を学ぶきっかけになります。

新年のはじまりを祝おう!

厳かな空気の中で祈る元朝参りは、新年のスタートを引き締めてくれます。静寂の中で心を整え、これからの一年をどのように過ごしたいかを見つめ直す時間でもあります。家族や友人とともに静かな時間を共有することで、一年を大切に過ごそうという気持ちも芽生えるはずです。また、参拝後に交わす何気ない会話や温かい食事も、新年の幸福感を深める大切な要素となります。

次回の元朝参りに向けての準備ガイド

次回の元朝参りに向けては、防寒グッズの準備、交通手段の確認、神社の混雑状況のリサーチなどを早めに行いましょう。前日までに服装やカイロ、懐中電灯などの持ち物をチェックし、体調管理にも気を配ることが大切です。

あわせて、参拝先の神社の開門時間やアクセス情報、周辺施設の営業時間なども確認しておくと安心です。しっかりと準備を整えて臨めば、より一層心に残る新年の第一歩となるはずです。