ある就活生は、履歴書の住所欄に「新宿」とだけ記入して提出したところ、企業側が市区町村の特定に苦労し、結果として連絡が取れずに選考が終了してしまった――。また、ある自治体では市区町村名の誤記によって住民票が発行できず、行政手続きに遅延が生じたという事例もあります。

このように、「たかが住所欄」と思って軽視されがちな市区町村欄ですが、実際には誤記や記入漏れが大きなトラブルを招くこともあります。特に履歴書や各種申請書類、郵送物の到着精度においては、正確な記入が求められる重要なポイントです。本記事では、市区町村欄の基本から応用までをわかりやすく解説していきます。

市区町村欄の重要性を知ろう

まずは「市区町村」という言葉の意味や、なぜこの欄が重要視されているのかを確認しましょう。正しい理解が、記入ミスの防止につながります。また、日常の様々な書類や手続きにおいて、正確な市区町村名の記載は、スムーズな処理を行うための基礎でもあります。基本に立ち返りながら、確実な記入のためのポイントを押さえていきましょう。

市区町村とは何か?基本概念の理解

「市」「区」「町」「村」は、日本の行政区分の基本単位であり、それぞれが地域に応じた役割と特徴を持っています。「市」は一定以上の人口や施設を持つ地域に設けられ、「区」は政令指定都市や東京都23区のように、行政機能を細かく分担する地域単位です。

「町」や「村」は主に地方部で見られ、地域の実情に即した行政が行われています。これらはすべて、都道府県の下位に位置し、住民に最も身近な行政サービスを提供する拠点でもあります。

市区町村欄を正しく使う理由

市区町村欄は、住所の中でも特に重要な位置を占めます。正確に記載することで、書類の信頼性が増し、情報処理の精度も向上します。たとえば、就職活動中の履歴書では、企業の人事担当者が応募者の居住地や通勤可能圏を確認する際に正しい市区町村表記が不可欠です。また、インターネット通販や役所への申請においても、正確な地域情報がなければ配達や通知が遅れる可能性があります。

正確な住所の重要性と影響

住所の一部が誤っていると、郵便物が届かない・採用書類で印象が悪くなる・行政手続きが遅れるなどの影響があります。さらに、医療機関や保険、学校などの重要な連絡も届かなくなることがあり、日常生活に支障をきたす原因となります。

企業によっては、住所情報の正確性をその人の几帳面さや信頼性の指標とする場合もあります。市区町村欄は単なる地名の一部ではなく、個人情報の正確さを示す要素としても捉えられるのです。

市区町村の書き方とそのルール

市区町村名や丁目・番地の表記ルールを正しく理解しておくことで、住所記入の精度が大きく高まります。特に、書類選考や重要な通知が届く場面では、正確で見やすい住所記載が求められます。このセクションでは、具体的な記載方法と注意すべきポイントを詳しく解説します。

市区町村名の記載方法と注意点

都道府県名に続けて、市区町村名を記載します(例:東京都渋谷区)。ここで重要なのは、略称や俗称を使わないことです。たとえば、「渋谷」や「新宿」といった通称だけでなく、必ず「渋谷区」「新宿区」など、正式な行政区分で記入する必要があります。

以下のように、間違いやすい表記を比較して確認しましょう:

- ✕ 渋谷 → 〇 渋谷区

- ✕ 新宿 → 〇 新宿区

- ✕ 大阪 → 〇 大阪市

- ✕ 世田谷 → 〇 世田谷区

このように、正式名称と略称には明確な違いがあります。正式名称を省略すると、正確な地域の特定ができず、書類処理や郵便配達に支障をきたす恐れがあります。

また、漢字の誤記にも注意しましょう。「区」の書き間違いや「町(ちょう)」と「丁(ちょう)」の混同、「村(むら)」と「邑(むら)」の誤用なども見受けられます。事前に市区町村の正式名称を郵便番号検索や自治体公式サイトで確認してから記入することが大切です。

丁目・番地の区切り方と表記ルール

「〇丁目〇番〇号」や「〇丁目〇番地〇号」など、表記方法には一貫性を持たせましょう。例:渋谷区神宮前1丁目2番3号。この区切りは日本独特のもので、地番や建物番号が明確に示されるようになっています。

正式な書類では、アラビア数字(1、2、3など)を用い、漢数字は避けるのが一般的です。なお、番地や号を「-(ハイフン)」でつなぐ形式(例:1-2-3)も一般に認められていますが、場面によっては「丁目」「番地」「号」を漢字で明記するほうが適切とされることもあります。

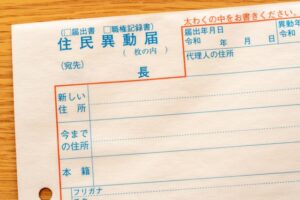

履歴書における市区町村の正しい記入方法

履歴書では、見やすさと正確性が重視されます。郵便番号・都道府県・市区町村・番地・建物名を、各欄に丁寧に記載しましょう。手書きの場合は、文字がつぶれないよう一字一字ていねいに記入します。建物名が長い場合は、省略せずに最後まで書き切ることを意識しましょう。

また、住所全体が長くなる場合でも、できる限り改行を避け、一行にまとめて見やすく記載する工夫も重要です。ふりがな欄がある場合は、市区町村名も正確な読み方で記入しましょう。

日本における市区郡の違い

「市区郡」という似たような表現を目にしたことはありませんか?ここでは、市区郡と市区町村の違いについて整理していきます。これらの用語の違いを理解しておくことで、行政上の分類や住所の書き方に対する理解が深まります。

市区郡とは?その意義と使い方

「市」は都市部、「区」は政令指定都市の行政区、「郡」は複数の町や村の集合体として存在しています。具体的には、「郡」は主に農村部に多く見られ、地方自治体の統計や地理情報で使われる分類単位として活用されています。たとえば、「○○郡××町」といった住所表記が該当します。市や区とは異なり、郡そのものには行政機関は存在せず、町や村がそれぞれ役場を持ちます。

市区町村と市区郡の違いを解説

「市区町村」は住所表記の基本単位です。郵送や公式書類では、住民が実際に居住している地域を示すために市区町村名が使われます。一方で「市区郡」は、行政区域の分類や統計、選挙区などの区分で使われることが多く、実際の住所表記には登場することが少ない分類です。混同しやすいため、それぞれの用途と意味を正しく理解することが重要です。

地域における市区町村の使い分け

同じ地名でも市か町かで全く異なる地域になることがあります。たとえば「青森市」と「南部町」は名前に共通点がありますが、それぞれ別の自治体であり、行政サービスや地域の特徴にも違いがあります。また、「高松市」と「高松町」など、全国には似たような地名が複数存在し、混同しやすいケースが多くあります。

特に引っ越しや申請手続きの際には、正確な市区町村名を把握しておかないと、書類が無効になったり郵便物が誤配される可能性もあります。市区町村の使い分けを正しく理解することで、ミスを未然に防ぐことができ、住所記入の信頼性が大きく高まります。

東京都23区における市区町村の特例

東京23区に住んでいる方や宛先が23区の場合は、住所の記載に特有のルールがあるので注意が必要です。通常の「市」とは異なる行政区画である「特別区」は、全国的にも珍しい形式であり、記入方法を誤ると書類不備や郵送ミスの原因になります。ここでは、23区に関する特例的な取り扱いと具体的な注意点について詳しく見ていきましょう。

東京23区内の住所の特徴

東京都の「区」は「市」と同等の扱いを受けており、都道府県の下に直接区が位置します。たとえば「東京都港区南青山」などのように、都名と区名を明確に記載することが求められます。なお、23区は「特別区」と呼ばれ、一般的な政令指定都市の「区」とは異なり、独立した自治体のような役割を持ち、区ごとに区役所があります。

これにより、それぞれの区が住民票や戸籍、税務処理などの行政サービスを直接担っている点が特徴です。

東京23区の市区町村名一覧

以下が東京都23区の市区町村名です。視認性を高めるため、表形式でご紹介します。

| 区名(1列目) | 区名(2列目) | 区名(3列目) |

|---|---|---|

| 千代田区 | 墨田区 | 豊島区 |

| 中央区 | 江東区 | 北区 |

| 港区 | 品川区 | 荒川区 |

| 新宿区 | 目黒区 | 板橋区 |

| 文京区 | 大田区 | 練馬区 |

| 台東区 | 世田谷区 | 足立区 |

| 渋谷区 | 中野区 | 葛飾区 |

| 杉並区 | 江戸川区 |

これらが東京23区であり、いずれも市区町村名として正式に記載されるべき名称です。それぞれが独立した自治体として機能しており、他の市町村と同様に行政サービスや住所表記においても正確な表記が求められます。

注意!東京の市区町村でよくある間違い

「南青山」という記載だけでは、港区か渋谷区か判別できません。「港区南青山」または「渋谷区神宮前」など、区名の明記が不可欠です。特に、東京には似た地名が複数の区にまたがって存在することが多く、たとえば「三田」や「本町」なども複数区に存在するため、正確な区名を省略してしまうと誤配や行政処理の遅延につながります。

また、23区を「東京市」と誤って書いてしまう例も散見されますが、東京都には「市」は存在しません。「東京23区」は正式には「東京都○○区」と表記すべきです。

市区町村以降の住所の書き方

市区町村名だけでなく、その後に続く丁目・番地・号・建物名などの表記も重要です。住所全体の構成要素を理解し、正しい順序で記載することで、書類や郵便物の誤送を防ぎ、受け取りやすさや信頼性の向上につながります。

また、建物名や部屋番号を省略することで、特に集合住宅では届かない可能性があるため、注意が必要です。ここでは、住所の後半部分にあたる記載方法のポイントを詳しく説明します。

市区町村以降の住所の構成要素

丁目・番地・号、建物名・部屋番号といった順で記載します。基本的には、大きなエリアから細かな建物単位へと記述を進めていく形です。例:中央区銀座1丁目1番1号 銀座タワー101号室。これにより、郵便や宅配業者はスムーズに配達先を特定できます。

さらに、記載の際には全角・半角の統一やスペースの有無にも注意を払いましょう。数字の区切りにはハイフン(-)を使うことも一般的ですが、正式文書では「丁目」「番地」「号」といった漢字表記が推奨されることもあります。読みやすく、かつ正確な形式を選ぶことが大切です。

マンションやアパートの住所記載方法

建物名・部屋番号の記載漏れが多いので注意が必要です。たとえば、郵送物が集合ポストに届く際、部屋番号がないと正しく仕分けされない可能性があります。例:〇〇マンション202号室。また、建物名が長い場合も略称を避け、公式名称を使用しましょう。

表札がない部屋や管理人不在の物件では、特に住所の正確性が重要です。建物名のあとに「〇〇棟」や「〇〇階」などの情報を付け加えることで、より明確になります。

住所のふりがなに関するルール

履歴書や申請書では、ふりがな欄も正確に記入することが求められます。「しぶやく」「ちよだく」など、ひらがなで明確に記載しましょう。読み間違いや誤認を防ぐためにも、正式な読み方を確認してから記入するのが理想的です。また、「ふりがな」と「フリガナ」の使い分けも重要で、用紙に「ふりがな」とあればひらがなで、「フリガナ」とあればカタカナで記入するのが一般的なマナーです。

郵便番号との関連性

郵便番号と市区町村は密接な関係があります。記入ミスを避けるためにも、関連性をしっかり理解しておきましょう。特に、オンラインショッピングや各種申請書類など、郵送を伴う手続きが増えている現代では、郵便番号の正確な記載がますます重要になっています。正しい郵便番号は、住所全体の信頼性を高め、誤配送や連絡の遅延を防ぐ大きな役割を果たします。

ただし、すべてが郵便番号に従えば正確に届くとは限りません。たとえば、地番整理や市区町村合併によって住所が変更された地域では、旧町名が郵便番号データに残っている場合があります。

その結果、古い住所のまま郵便物が配達されたり、自治体のデータベースと不一致が起きることもあります。このような例外的なケースにも注意し、実際に記入する際は常に最新の情報を公式サイトなどで確認することが大切です。

郵便番号の正しい使い方

郵便番号は必ずハイフン付きで7桁で記入します(例:123-4567)。ハイフンなし(例:1234567)は不適切とされる場合があります。郵便番号の誤記や省略は、配達遅延や誤送の原因となるため注意が必要です。また、手書きの場合は読みやすい文字で記入し、桁数が不足していないか確認しましょう。

書類作成ソフトやオンラインフォームでは、自動的にハイフンが入る仕様のものもありますが、自動入力を過信せずに確認することが大切です。

郵便番号登録と市区町村の関係

郵便番号に紐づけて市区町村が自動入力されるシステムも多くありますが、念のため手入力内容の確認を行いましょう。たとえば、同じ郵便番号が複数の番地にまたがることもあるため、自動補完された住所が自分の正確な居住地と一致しているかどうかを必ずチェックしましょう。

自治体によっては、地番整理や町名変更により、同じ地域であっても旧住所と新住所が混在しているケースもあります。常に最新情報を反映した住所を記入することが求められます。

封筒の宛名書きにおける郵便番号の位置

封筒には、宛名の上部に郵便番号枠があります。ここに正確な郵便番号を記入することで、郵便物がスムーズに届きます。特にビジネス文書や履歴書の送付では、郵便番号の記載が見やすく丁寧であることも評価の一部になることがあります。

郵便番号の数字は大きく、マス目にしっかり収めるように記入すると視認性が向上します。また、封筒だけでなく、はがきや書類内の宛名欄に記載する場合も、郵便番号の表記は省略せずに行うようにしましょう。

引っ越しに伴う住所変更の手続き

引っ越しをすると住所が変わります。これは郵便物の届先だけでなく、行政機関や金融機関、勤務先、学校などあらゆる場面に影響を及ぼします。住所変更の手続きを怠ると、重要な連絡や書類が旧住所に届いてしまい、手続きの遅延や情報漏えいといったリスクも伴います。ここでは、引っ越し後に必要な住所変更の流れと、押さえておきたい注意点について確認しておきましょう。

引っ越しの初めにやるべきこと

まずは郵便局への転居届を出しましょう。これにより1年間、旧住所宛の郵便物が新住所へ転送されます。インターネットや最寄りの郵便局窓口から申請が可能で、手続きにかかる時間も短く、引っ越し前に済ませておくと安心です。

また、家族全員が引っ越す場合と個人のみ引っ越す場合では届出の方法が異なるため、手続き前に確認しておきましょう。転送サービスの期限を過ぎた場合、重要な郵便物が返送されてしまうこともあるため、早めの対応が肝心です。

住所変更届の提出方法

役所での転出・転入届は、引っ越しの14日前から手続きが可能です。転出元の市区町村で「転出証明書」を取得し、新たな居住地の役所で「転入届」を提出する必要があります。これにより、住民票が正式に新住所に移されます。

また、マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証、パスポートなどの公的書類も忘れずに住所変更を行いましょう。銀行口座やクレジットカード、各種保険、携帯電話会社、通販サイトの登録情報も、速やかに更新しておくことが推奨されます。

変更後の住所の記載注意点

新住所では建物名や部屋番号まで正確に記入を。特にマンションやアパートの場合、部屋番号が抜けていると郵便物や宅配便が届かない可能性があります。また、旧住所の書類と新住所の書類が混在すると混乱のもとになるため、古い住所はすみやかに廃止・更新しましょう。

書類の記載時には新旧住所の切り替えをはっきりと明示し、不要な誤解や手続きの遅延を防ぐことが大切です。必要に応じて、名刺や履歴書なども最新の住所へ修正しておきましょう。

よくある質問と回答

市区町村欄に関して、よく寄せられる質問をまとめました。日常的な手続きや重要書類の記入にあたって、多くの人がつまずきやすいポイントを丁寧に解説しています。疑問点を明確にしておくことで、今後の住所記入や確認作業にも自信を持って対応できるようになります。初歩的な疑問から意外と知られていないルールまで、幅広く取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。

市区町村欄に関するよくある質問

Q:市区町村欄には「〇〇市」まで書けば十分ですか?

A:いいえ。正確には「〇〇市〇〇町」まで書くのが基本です。「町」や「村」が含まれていないと、同名の地域が複数存在する場合に混乱を招く恐れがあります。また、事務処理において正確な分類ができず、郵送物や通知が遅れたり、差し戻されるリスクもあります。記載の際は、必ず自治体が公表している正式な地名を確認してから書きましょう。

住所の表記に関する疑問とその解決法

Q:番地と号はどう違いますか?

A:番地は土地の区画、号は建物の番号を指します。たとえば「1丁目2番3号」の場合、「2番」はその丁目内の地番を、「3号」は建物など個別の構造物を示します。また、「番地」は省略して「番」と表記することもありますが、公的書類ではできるだけ正確な表記(例:番地、号)を使用することが推奨されます。

履歴書の住所欄に関する質問

Q:ふりがなは必要ですか?

A:履歴書には多くの場合、ふりがな欄があるため、必ず記入しましょう。ふりがながないと、企業側でのデータ入力時に誤読される恐れがあり、連絡ミスの原因となることもあります。特に、地名に難読漢字が含まれている場合や、読み方が複数ある場合はふりがなの記載が重要です。記入する際は、「ふりがな」欄はひらがな、「フリガナ」欄はカタカナで統一するという基本ルールも忘れないようにしましょう。

まとめ

この記事で学んだ市区町村欄の正しい使い方を、今後の実生活にしっかりと活かしていきましょう。住所の記載は、一見すると単純な作業に思えるかもしれませんが、実は非常に繊細かつ重要な工程です。

特に履歴書や行政書類、郵送物など、正確性が求められる場面では、小さなミスが大きなトラブルにつながることもあります。だからこそ、今回紹介したルールや注意点を理解し、実践に結びつけることが大切です。

市区町村欄を正しく使うメリット

正確な住所は、書類の信用度や郵便物の配達精度に大きく貢献します。

- 正確な表記が採用担当者に好印象を与え、書類通過率の向上につながる。

- 通販や行政からの通知の誤配・不達を防ぐことができる。

- 情報の整合性が高まり、信頼される文書としての価値が増す。

今後の注意点と実践方法

記入前には郵便番号検索サイトなどで、正確な市区町村名を確認しましょう。自治体の公式サイトや郵便番号検索サービスを活用することで、誤った地名や表記ミスを防げます。

- 最新の地番情報をこまめに確認する習慣を持つ。

- 建物名・部屋番号の記載漏れがないかチェックリストを活用する。

- 「ふりがな」や「フリガナ」の欄の記載方法もあらかじめ確認しておく。

こうした日々の積み重ねが、信頼される文書作成やスムーズな手続きにつながっていきます。